| 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 | 8 回 | 9 回 | 10 回 | ||

| 11 回 | 12 回 | 13 回 | 14 回 | 15 回 | 16 回 | 17 回 | 18 回 | 19 回 | 20 回 | ||

| 21 回 | 22 回 | 23 回 | 24 回 | 25 回 | 26 回 | 27 回 | 28 回 | 29 回 | 30 回 | ||

| 31 回 | 32 回 | 33 回 | 34 回 | 35 回 | 36 回 | 37 回 | 38 回 | 39 回 | 40 回 | ||

| 41 回 | 42 回 | 43 回 | 44 回 | 45 回 | 46 回 | 47 回 | 48 回 | 49 回 | * | ||

| |||||||||||

http://book.daum.net/detail/book.do?bookid=KOR9788970752273

일본 고전 영웅소설. 요시츠는 수 많은 전투에서 승리하고 건페이의 대결구도 속에서 이복형 요리토모가 일본의 지배권을 장악하는데 큰 공을 세운다. 그러나 단노우라를 마지막으로 헤이케를 전멸 시킨 후 이복형에게 버림받고 서른한살의 젊은 나이로 자결한다. 요시츠네의 야망과 좌절을 그 시대의 정치, 문화, 사상의 단면을 배경으로 그렸다.

일본의 아사히(朝日) 신문사에서는 밀레니엄 기획특집으로 독자에게 과거 1000년을 되돌아보고 <각 분야의 베스트 10>을 선발하는 연간 5회의 기획시리즈를 연재하였다. 서기 1000년에서 1999년까지 일본의 역사에 등장한 "가장 인기있는 정치지도자는?"이라는 테마로 "당신이 가장 좋아하는 정치지도자"를 독자에게 설문한 결과, 무가정권인 가마쿠라(鎌倉) 막부를 창설하고 초대 쇼군(將軍)이 된 미나모토 요리토모와, 그의 동생으로 권력의 희생자가 되었던 미나모토 요시츠네가 포함되어 있었다.

비극적 영웅의 야망과 좌절이 담긴 일본의 대표적 고전

일본의 대표적 고전 [요시츠네](원제:[요시츠네키(義經記])는 헤이안 시대가 끝나가는 12세기말 겐페이(源平)의 대결구도 속에 가마쿠라 막부를 개창하고, 젊은 나이에 자결할 수밖에 없었던 미나모토 요시츠네(源義經)의 비극적 일대기이다.

운동경기의 기원은 전쟁을 모방한 데에서 비롯되었다고 한다. 청백으로 나뉘어 우열을 겨루는 운동회 역시 순화된 룰이 있고 칼을 들지 않았을 뿐, 모양새는 전쟁인 것이다. 지금은 청백전이라는 말을 쓰지만 일제시대에는 홍군과 백군으로 나뉘는 것이 일반적이었다.

물론 일본에서는 지금도 여전히 홍백(紅白)전이라는 말이 통용되고 있는데, 이 말은 헤이안 시대가 끝나가는 12세기말 미나모토(源)와 다이라(平)라는 두 가문이 천하의 패권을 다투게 되는 겐페이(源平)의 싸움에서 유래된 것이다. 각각의 가문은 흰색과 붉은색의 깃발을 사용했던 것이다.

덧붙여 우리가 당구 용어로 쓰고 있는 편을 가른다는 의미의 일본말 "겜뻬이"도 이 두 가문을 지칭하는 "겐페이"에서 나온 것이다. 겐지(源氏)와 헤이케(平家)라고도 불리우는 두 무가의 대립은 확연히 구별되는 홍백의 깃발색과도 같이, 한쪽이 빛을 더해가면 다른 한쪽은 퇴조해버리는, 일본 역사상 가장 뚜렷하고도 치열한 대립을 보였다. 여기에 마침표를 찍은 이가 요시츠네였다.

요시츠네는 탁월한 전략전술을 구사하며 다이라 가문의 군사를 격파하고 교토에 판관으로 화려하게 입성하게 된다. 그러나 요시츠네가 뛰어난 인간미와 문무를 겸비한 재능으로 사람들의 선망을 얻고 천황의 신임을 받게 되자 이를 두려워한 형 요리토모가 그를 치기로 한다. 형과 싸우게 된 요시츠네는 31세란 젊은 나이에 가족과 함께 자결하고 가신들은 끝까지 주군을 지키다가 장렬히 전사한다.

요시츠네는 당대의 역사적 인물 중 크게 인기를 모은 사람으로 그의 영웅적인 업적들은 일본인들의 마음을 사로잡고 있다. 일본인들은 숱한 전설과 설화, 또는 가부키(歌舞伎) 등을 통해 요시츠네와 그의 충실한 부하 벤케이의 모험담을 접해왔으며, 많은 서구식 소설이나 영화들이 그의 삶을 주제로 삼았다.

그는 일본인들의 마음속에 "비극적 영웅"의 이미지로 각인되어 지금까지 사랑받고 있으며, 요시츠네가 죽지 않고 몽골로 건너가 칭기즈 칸이 되었다는 전설을 낳기도 한다. 이같은 일본인들의 요시츠네에 대한 애정은 프랑스인들의 잔다르크에 대한 그것과 같은 것이라 할 수 있다.

[요시츠네]는 소설적 재미와 함께 그들의 전통적 사고방식이 여실히 드러나 있어 그 시대의 정치,문화,사상의 면면은 물론, 시대의 영웅을 기다리는 일본인들의 야망을 엿보게 한다. 지금 우리가 접하는 대부분의 일본서적들은 메이지(明治) 이후의 현대적 시각이 반영된 것으로, 일본의 정신적 뿌리와는 거리가 있다. 그렇기에 이 책은 일본(정신)에 대한 새로운 이해를 가능케 할 것이다.

겐페이[源平] 전쟁과 가마쿠라 막부

양대 부시(武士) 가문인 미나모토(源)와 다이라(平)는 1156년 "호겐(保元)의 난"을 평정하면서 권력의 중심에 서지만, 곧 두 가문은 권력의 핵심적 위치를 두고 대립한다. 그 결과, 1159년 일본열도는 내란에 내몰리게 되는데, 그 계기는 이번에도 천황(天皇)과 상황(上皇)으로 대표되는 조정과 인[院]의 갈등이었다.

과거 호겐(保元)의 난을 평정함으로써 상황(上皇)이 이끄는 인(院)에 집중되어 있던 핵심 권력을 천황(天皇)이 이끄는 조정으로 되찾아 오고자 했던 제77대 고시라카와(後白河) 천황은 난이 평정된 지 불과 2년 뒤인 1158년, 아이러니하게도 천황 자신이 스스로 상황 자리에 오름으로써, 또다시 갈등의 씨앗을 뿌리는 과오를 범한다.

점차 천황과 상황간의 권력투쟁 속에서 갈등의 골이 깊어지자, 미나모토家는 상황 편, 다이라家는 천황 편으로 나뉘어져서 대립하다가, 마침내 1159년 "헤이지(平治)의 난"이라고 불리우는 전쟁에서 천하의 패권을 두고 서로 격돌한다. 이 전쟁의 결과, 다이라 일족이 이끄는 천황파가 상황파에 승리하고 미나모토가의 수장 미나모토 요시토모(源義朝)는 전사한다.

이제 단독으로 최고 권력의 핵심을 장악하게 된 다이라(平) 일족은 이후, 약 20여년간 천황가의 외척으로서 군림하여, 신하로서 오를 수 있는 최고의 자리인 태정(太正) 대신의 위(位)에 스스로 오르는 등 정치적으로는 조정의 인사를 장악하였으며 반 다이라(反平) 성향의 불만세력은 잔혹한 피의 숙청으로 다루는 등 공포스런 독재 정치를 펴는 한편, 경제적 측면으로는 무역을 장악하고, 막대한 장원을 독점하여 엄청난 부를 축적하였다.

하지만 다이라 일족의 독재정치가 계속되자, 반감이 부시(武士) 집단, 귀족, 그리고 사원 세력 사이에서 확산되어 가고, 전국적인 반 다이라의 움직임이 포착되는 등 사회 분위기는 더욱 어수선해지고 혼란스러워져 간다.

한편, 아버지 요시토모가 죽은 후 이즈로 유배되어 20년간 복수의 칼을 갈아온 미나모토 요리토모(源賴朝)는 이러한 사회 분위기를 놓치지 않고, 反 다이라의 기치 아래 전국의 불만 세력들을 규합, 총집결시키는데 성공하여, 1180년 마침내 다이라와의 5년에 걸친 "겐페이(源平) 전쟁"을 시작한다.

이때 요리토모가 이끄는 반란 세력에는 다이라 일족의 장원확장으로 자신의 기반을 상실할 위험에 처해 농민들에 대한 지배력까지 약화된 지방의 유력 부시(武士) 계층, 이미 불교에 귀의한 고시라카와(後白河) 천황을 유폐한 것을 계기로 기요모리(淸盛) 정권을 반 불교 세력으로 규정짓게 된 사원 세력, 권력의 핵심에서 배제된 천황가의 사람들과 중앙의 부시집단, 과거 상황파에 속했던 일로 핍박받던 미나모토 가문세력 등이 가담했다.

미나모토(源) 가문이 이끄는 반란군과 다이라(平)군 간의 전투는 치열해지고, 전세가 반란군 쪽으로 기울어 가는 가운데, 1181년 기요모리(淸盛)가 병사하자, 다이라군은 헤이안쿄(平安京)를 버리고 천황과 함께 서쪽으로 패퇴하고 1183년 요리토모가 동부의 행정권을 장악하였다.

이로써 전국은 다이라가 기반으로 삼고 있었던 서부, 같은 미나모토 가문인 미나모토 요시나카(源義中) 세력이 장악한 북부, 그리고 마지막으로 미나모토 요리토모(源賴朝)의 기반인 동부의 세 갈래로 나뉘어 진다.

하지만, 헤이안쿄에 입성한 요시나카가 요리토모에게 마음이 기울어져 있던 고시라카와 상황을 폐위시키고, 이에 고시라카와 상황의 밀서가 요리토모에게 전달되자, 명분과 정통성을 확보한 요리토모는 요시나카를 격파하고 반란세력을 하나로 규합하여 서부로 물러나 있던 다이라 토벌에 다시 나선다.

1185년, 이 전쟁의 마지막 전투인 단노우라(壇の浦) 해전에서 요리토모의 이복동생인 요시츠네(義經)가 이끄는 反 다이라군이 승리함으로써, 거의 30년간에 걸친 양대 부시 가문의 대결에서 미나모토 일족이 최후의 승리를 거두고, 다이라 가문은 몰락하고 만다.

이어, 요리토모는 칙허로 조정의 조직과는 별개의 슈고(守護), 지토(地頭)의 설치권을 얻어내어 실질적 군사, 경찰권 및 행정권을 장악하였고, 마침내 요리토모의 군사 본거지였던 가마쿠라(鎌倉)에 바쿠후(幕府)를 설치하고 1192년 세이다이 쇼군(征夷大將軍)에 취임함으로써 형식적인 교토의 천황과 조정을 대신하는 실질적인 통치기구를 세운다.

이후, 140여년간 지속되는, 이 일본 역사 최초의 부시(武士) 집단이 완전한 통치권을 가진 정권을 가마쿠라 바쿠후(鎌倉幕府)라 한다. 비록 요리토모에 의한 가마쿠라 바쿠후 정부는 140여년 정도만 지속되지만, 바쿠후(幕府)라는 일본만의 특수한 부시들에 의한 통치 형태는 - 전국(戰國)시대인 아즈치모 모야마(安土桃山) 시대(1573~1603)의 혼란기를 제외하고는 - 1868년 "보신(戊辰) 전쟁"으로 에도 바쿠후(江戶幕府)가 몰락할 때까지 약 670년간 지속된다.

일본에 남아 있는 요시츠네 당대의 흔적들

교토(京都)나 나라(奈良)를 여행한 경험이 있는 사람이라면 청수사(淸水寺)나 대동사(大東寺), 가스가(春日)신사 등 이 작품에서 친숙한 사찰이나 신사의 이름을 어렵지 않게 발견할 수 있을 것이다. 이 작품이 800년 전을 배경으로 하고 있음에도 불구하고 이렇듯 유적이 잘 보전되어 있다는 것은 우리로서는 참으로 부러운 일이기도 하다. 그도 그럴것이 일본의 국토는 이제껏 타민족의 직접적인 전장(戰場)이 된 역사가 없기 때문이다.

요시츠네에 관한 당대의 흔적과 전설은 일본 전역에서 찾아볼 수 있으나, 주로 당시 조정이 있었던 교토와 헤이케를 전멸시킨 단노우라(壇の浦: 시모노세키 근처 해상) 등의 격전지, 그리고 요시츠네가 최후를 맞게 되는 오슈(奧州: 지금의 동북지방) 등에 분포되어 있다. 특히 동북지방의 요시츠네에 대한 애정은 각별하여, 요시츠네가 자결하지 않고 살아남았다는 등의 많은 전설이 남아 있다.

특히 그해 여덟 살 나는 안토쿠 천황이 익사한 단노우라는 천황이 잠든 곳이라 하여 어부들의 낚시 또한 정좌한 자세로 행해진다고 한다. 일본 하이쿠(排句)의 대가인 바쇼는 요시츠네가 요리토모에 쫓겨 그의 부하와 함께 최후를 맞이한 히라이즈미(平泉)를 방문하고 이렇게 기록했다.

"그 옛날, 비운의 영웅 요시츠네가 진정 뛰어나고 정의로웠던 그의 무사들과 함께 이 다카다치 안에 굳게 버티고 장엄하게 싸웠거늘, 그 공명도 생각하면 한순간의 꿈으로 사라지고, 지금 그 유적지는 그저 무성한 풀밭으로 변해 있다."

일본인들에게 미친 요시츠네의 영향

일본 역사에 있었던 많은 인물 중에서 요시츠네만큼 일본인들이 좋아하는 인물은 일찍이 없었다. 막부정치로 접어드는 이 시기, 겐지와 헤이케라는 두 무가의 대립 또한 일본 역사상 가장 드라마틱했던 사건 중의 하나로 받아들여지며, 이 대립을 다룬 [요시츠네키](義經記)는 작품으로 씌어진 이후(13,14세기에 성립된 것으로 추정되며 장르상 軍記에 해당됨)많은 사람들로부터 사랑을 받아왔다.

요시츠네는 마치 헤이케 일족을 멸망시키기 위해 태어난 듯, 단노우라(壇の浦)를 마지막으로 헤이케를 전멸시킨 후 혜성처럼 역사의 저편으로 자취를 감추었고 이로써 일본인들 마음속에 비극적 히어로라는 이미지를 굳혔다. 요시츠네는 헤이케를 물리친 공로로 검비위사청(檢非違使廳: 현재의 검,경찰에 해당)의 수장인 판관(判官)에 임명되는데, 이로써 판관이라고 하면 요시츠네를 가리키는 말로 한정되어 오늘날까지 쓰여지고 있다.

그리고 여기에서 판관에게 편든다는 의미의 "호간비키(判官びいき)"라는 말이 생겨났다. 이 말은 요시츠네와 같은 불우한 영웅을 동정한다는 데에서 나온 말로, 현재까지도 약자나 패자를 동정하는 의미로 쓰이고 있다.

작품 해설

[요시츠네](원제:[요시츠네키(義經記)])는 헤이안 말기 겐페이(源平)간의 싸움을 승리로 이끌었던 미나모토 요시츠네(源義經)의 비극적인 일생을 그린 영웅전기소설이다. 이 작품이 씌어진 것은 대체적으로 가마쿠라 말기 또는 무로마치 초기인 14세기 후반일 것으로 추정되며 작자는 구체적으로 알려져 있지는 않으나, 여러 곳에서 개별적으로 성립된 이야기가 전국을 떠돌던 수행자나 비파(琵琶)법사 등을 통해 하나의 작품으로 정착된 것으로 보여진다.

즉 단일 작가에 의한 단순한 창작이 아니라, 대개의 군기(軍記) 이야기에서처럼 기존의 요시츠네 관련 설화의 편집 또는 취합으로 성립되었다는 것이다. 그런 이유로 요시츠네가 오슈 고로모가와에서 자결한 1189년 이래 작품 성립까지 대략 200년의 간격이 있으며 또한 일대기라고는 하나, 연대적으로 이치에 맞지 않는 부분이 있는가 하면 어떤 부분은 전체적인 내용과 관계없이 독립된 형태의 서술로 구성되어 있다.

이 작품은 총 8장으로 되어 있는데, 내용적인 측면에서 4장 요리토모와의 첫 대면을 경계로 두 부분으로 나눌 수 있다. 우시와카로 불리우던 어린 시절과 안마사에서의 소년기를 보내고 오슈로 내려가 겐지의 궐기를 기다리게 되는 20여년간을 묘사한 전반부와, 헤이케를 전멸시킨 다음 요리토모와의 불화에 의해 서국(西國)을 경유하여 요시노 등으로 몸을 피한 끝에 오슈에서 자결하게 되는 후반부로 대별된다.

[요시츠네]는 겐페이간의 싸움보다는 요시츠네라는 일개인의 행동이나 운명에 보다 초점이 맞추어져 있는데, 이것은 비운의 영웅을 애도하는 그 당시 민중들의 마음과도 무관하지 않다.

제 기억으로는 십여 년 전까지만 해도 초등학교 운동회에 가면 청팀과 백팀으로 나눠 머리띠를 하고 계주를 하거나 줄다리기를 하거나 공굴리기를 했었습니다. 그런데 언제부터인지 청군 백군을 구별하는 머리띠는 사라지고 있습니다. 네이버로 검색을 해보니 대신에 조끼나 모자 등으로 청군과 백군을 구분하고 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 물론 지금도 어딘가 에서는 학생들이 머리띠를 하고 운동회에 참여하는 학교도 있겠지만 대체로 ‘갬성’을 강조하는 지금 세대와는 어울리지 않는 아이템입니다. 머리띠가 사라지고 새로운 패션 아이템으로 팀을 구분하기 시작한 것은 80년대생들이 부모가 되고 교사가 되기 시작한 2000년대 후반부터가 아니었나 생각합니다.

출처 : https://www.donga.com/news/Culture/article/all/20240706/125801646/1

두산백과

[ 平安時代(평안시대) ]

나라[奈良] 시대의 다음, 가마쿠라[鎌倉] 시대 이전 시대이다. 일본 사회사로는 고대 말기에 해당하는 시기이며, 대략 4기(期)로 나누어 설명할 수 있다.

① 제1기는 율령(律令)정치를 수정·강화한 시대로, 781년에 즉위한 간무왕은 도호쿠[東北] 지방의 에조[蝦夷]족의 정벌을 계속하는 한편, 도읍을 헤이안으로 옮기고 새 궁궐의 창건과 도시 조성을 위한 대사업을 일으켰다. 이것을 위해 지방관리의 숙정을 도모함으로써 지방 정치를 쇄신하는 한편 군사조직을 재정비하였다. 사가[嵯峨]왕 때에는 국내가 평정되고 당나라의 문화가 수입되어 한시가 크게 성하고, 조정의 의식과 조복(朝服)도 당풍을 따랐다. 그뒤 율령격식(律令格式)의 수정과 정비를 단행하는 한편, 의식의 개량과 국사 편찬, 화폐 주조 등이 행해졌다.

② 제2기는 엔기덴랴쿠[延喜天曆]의 치세라 하여 정치적으로 잘 다스린 시대이다. 왕들은 몸소 율령정치의 실행에 앞장섰으며, 《일본 3대실록》과 격식의 완성을 마무리짓는 엔기격[延喜格] ·엔기식(式)의 편집, 엔기통보[延喜通寶], 간겐대보[幹元大寶] 등 왕조로서는 최후가 되는 십이전(十二錢)이 주조되었다. 이 시기에는 특히 와카[和歌]가 융성하여 기노쓰라유키[紀貫之] 등이 칙명으로 찬진(撰進)한 일본 최초의 와카집인 《고킨와카슈[古今和歌集]》를 만들었다. 또한 당풍에서 탈피하려는 이른바 국풍(國風)문화가 발달하면서 일본의 문자인 가나[假名]가 크게 보급되었다.

③ 제3기는 셋쇼간파쿠[攝政關白]가 정치를 전단한 시기이다. 후지와라 요리미치[藤原賴通] 같은 사람은 50년 동안이나 그 직위에 있었으며, 정치는 점차 문란해졌다. 지방의 장원(莊園)은 대부분 셋쇼간파쿠 집안의 소유가 되었다. 문화면에서는 궁정을 중심으로 크게 융성하여 가나의 발달, 와카[和歌] ·문학의 발전이 이루어져, 무라사키 시키부[紫式部]의 《겐지 이야기[源氏物語]》, 세이쇼 나곤[靑少納言]의 《마쿠라노소시[枕草子]》 등 유명한 여류작가의 작품들이 나왔다.

④ 제4기는 이른바 인세이[院政]가 행해진 시기로, 인세이는 셋쇼간파쿠와는 달리 왕의 아버지와 할아버지 같은 직계 존속이 상왕(上王)이 되어 정권을 잡은 정치체제였다. 따라서 나라에는 2명의 주권자가 있게 되었고, 그로 인한 대립과 마찰이 빈발하였다. 상왕들은 많은 불당을 건립하는 등 국고를 낭비하였고, 1156년 도바상왕[鳥羽上王]이 죽자 마침내 호겡[保元]의 난이 일어나 귀족들 사이에 싸움이 벌어져, 결국 무사들이 무력으로 이 싸움을 해결하자 이때부터 무가정치가 싹트기 시작하였다. 처음 다이라노 기요모리[平淸盛]가 실권을 잡고 족벌정치를 행하였으나, 미나모토노 요리토모가 헤이지[平氏] 일족을 멸망시키고 가마쿠라 막부를 개설하여 무가정치를 행함으로써 천왕에 의한 친정제(親政制)는 막을 내렸다.

http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1826030&cid=42998&categoryId=42998

일본사 다이제스트 100

천년의 수도로 도읍, 헤이안 시대(8세기 ~ 12세기)

| 그때 세계는 | 802년 : 아루키누스, 〈신앙 삼위일체론〉 완성 870년 : 메르센 조약 |

|---|

헤이안은 나라의 헤이조쿄(平城京)와 마찬가지로 당나라 장안을 모방하여 만들어진 계획도시이다. 현재의 교토이며, 12세기 말 가마쿠라(鎌倉) 막부가 설치되기 전까지 400년 동안을 헤이안 시대라 한다. 헤이안은 이후에도 1868년 도쿄(東京)가 새 수도로 선포 · 천도되는 메이지 시대 직전까지 1천여 년 동안 일본의 공식적인 수도였다. 1천 년 동안 일본의 왕실이 자리 잡았고 문화 · 경제의 중심지로서의 역할을 했다.

헤이안으로 수도를 옮긴 간무 천황은 여러 개혁 조치를 취했지만, 율령제가 해체되는 것을 막을 수는 없었다. 국가가 토지를 나누어 준 기록이 902년을 끝으로 더 이상 볼 수 없게 되어 공지공민제는 역사 속으로 사라졌다. 반면 장원, 즉 귀족, 사원, 유력 농민들의 사유지는 늘어났다. 이를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

초기 장원의 대부분은 장원영주가 주변의 농민을 고용하거나 혹은 노비와 부랑인을 사역시켜 개간한 전지(田地)가 중심이었다. 개간한 땅은 일본농민의 손으로 개발되는 경우도 있었으나 개간을 하는 데에는 막대한 비용과 노동력이 필요하였고, 대개는 그 부담능력을 가지고 있는 귀족이나 사찰의 손으로 행해졌다. 황실 자신도 그 개간에 참여하여 장원을 소유하였다. 이렇게 해서 생긴 장원은 처음에는 국가에 세금을 바치는 의무가 있었다. 그런데 10세기경부터 유력한 귀족들과 사원은 정치 권력을 이용하여 자신들의 장원에서는 조세를 내지 않아도 되는 권한인 불수조권(不輸租權)을 인정받고, 국사(國司)의 관리가 장원에 들어가는 것을 거부하는 불입권(不入權)까지 얻는 일이 많았다. 공민으로서 과중한 조세 부담을 견딜 수 없어 부랑인이 된 농민들의 대다수는 이러한 장원의 장민(莊民)으로 흡수되었다.

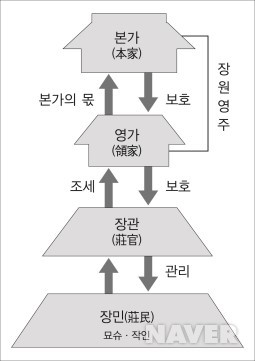

기진지계 장원의 구조.장원을 기부 받은 귀족이나 사원 · 신사를 '영가' 또는 '본가'라 한다. 영가 또는 본가는 장원을 보호해 주는 대신 매년 일정한 공조를 거두었다. 또 권세를 이용해서 조세가 면제되는 불수권의 특권을 획득했다. 이것을 '기진지계 장원'이라 한다.

한편 유력한 재지(在地)호족 중에는 주변의 산야와 황무지를 개발하여 대토지 소유자가 된 자도 많았다. 이를 개발영주라고 한다. 이 지방의 개발영주는 유력한 중앙의 사원과 귀족처럼 세금을 내지 않고 관리가 장원에 들어오지 못하도록 하는 불수조 불입권을 얻어낼 수 있는 힘을 갖지 못했다. 종종 관청의 관리, 국사의 간섭을 받아야만 했다. 국사는 원래 율령국가 초기 당시에는 행정 · 재판 · 군사 · 경찰권을 갖은 중앙에서 국에 파견한 행정관이었다. 장원이 발달하면서 국사는 자신이 부임한 지역을 단순한 징세의 대상으로 간주하고 개발영주에 대해 간섭을 했던 것이다. 이에 개발영주들은 국사의 압박에 대항하고 자기의 권익을 확보하기 위해 중앙의 유력한 귀족과 사원에 기진(寄進)하고 자신은 그 장원의 장관(莊官)으로서 실질적인 권익을 확보하였다. 이 때 기진받아 영주가 된 자를 영가(領家)라 한다. 이 때 만약 기진받아 영주가 된 영가가 자기의 장원을 보호하기에 충분할 만큼 유력하지 못할 경우 그 영가는 자신보다 훨씬 강한 법적 보호자에게 기진하였다. 영가로부터 기진을 받은 이 강한 법적 보호자를 본가(本家)라 한다. 본가는 최고 중앙의 권력자이며 대부분은 후지와라 씨 등 권세가이거나 혹은 황실이었다. 이렇게 해서 많은 토지가 유력한 귀족과 사원으로 집중하였다.

이렇게 해서 원래 기진한 자는 대체로 현지에서 장원을 관리하는 장관(莊官)이 되어 장원 영주에게 매년 일정량의 연공(年貢)을 바치고 그 지위를 보장받았다. 또한 본가, 영가의 권세를 이용해서 조세가 면제되는 불수권과 지방관인 국사의 출입을 거부하는 불입권의 특권을 가지게 되었다. 그리하여 같은 토지에 경작자, 장관, 영가, 본가라는 몇 겹의 법적 권리가 생기게 되었다. 이 권리는 세습되었다. 이것을 '기진지계 장원(寄進地系莊園)'이라 한다. 10~12세기 무렵 성립한 장원은 대부분 기진지계 장원이었다.

이렇게 하여 황족도, 귀족도, 사원도 장원 확대에 나서게 되었다. 불수조(不輸租)의 장원이 증가함에 따라 국가가 거둬들이는 조세(田租)는 크게 감소하였다. 이에 정부는 장원정리령을 내리는 등 장원 억제책을 취했으나 성과는 거두지 못하였다. 국가가 토지를 나누어 준 기록이 902년을 끝으로 더 이상 볼 수 없게 되어 공지공민제는 역사 속으로 사라졌다. 면세특권을 누리면서 공권력의 개입도 거부할 수 있는 장원의 확대는 국가 기강을 무너뜨렸다. 왕권에 의한 중앙집권제의 기본이 무너진 것이다.

일본사 다이제스트 100, 정혜선, 2011. 12. 30., 가람기획

[네이버 지식백과] 장원의 발달과 중앙집권의 와해 - 천년의 수도로 도읍, 헤이안 시대(8세기 ~ 12세기) (일본사 다이제스트 100, 2011. 12. 30., 가람기획)

도미니(raifen)님의 답변입니다.

헤이안 시대에 율령제가 흔들리기 시작하면서 지역에서는 중앙 귀족들로부터 권한을 위임 받은 유력 호족들이 성장하게 되었고 중앙에서는 귀족들 간에 권력을 장악하기 위한 분쟁이 점차 심해지게 됩니다.

권력 다툼에서 승리하기 위해 상대보다 강한 무력이 필요하게 되었고 대규모 무사단(사무라이들)이 출현하게 됩니다.

처음에는 귀족들의 명령에 복종하던 사무라이들은 자신들이 가지고 있는 힘에 대해 보다 정확하게 인식하게 되었고 점차 귀족들의 통제에서 벗어나기 시작합니다.

사무라이들이 가진 힘 자체가 강대한 무력을 바탕으로 하고 있었기 때문에 그들에게 무력을 의지하고 있던 귀족들로써는 이를 제어할 방법이 없었던 것입니다.(우리나라로 치면 고려 시대 무신 정변과 비슷하다고 볼 수도 있습니다)

급기야 무사 세력이 기존의 귀족 세력을 능가하는 힘을 갖게 되었고 결국 최초의 무가 정권인 다이라 정권(헤이케라고도 함)이 등장하게 됩니다.

하지만 다이라 가문이 정권을 장악한지 얼마 지나지 않아 전국에서 내란이 발생하기 시작했고 무사 가문 중 다이라 가문과 가장 적대적이었던 미나모토 가문이 다이라 가문을 무너뜨리고 권력을 장악하게 됩니다.

<다이라 가문은 헤이시, 미나모토 가문은 겐지라고도 하는데 두 세력 간의 전쟁을 겐페이 전쟁(源平合戦)이라고도 합니다.>

미나모토 가문의 수장이라고 할 수 있는 미나모토노 요리토모는 다이라 가문을 무너뜨린 후 다이라 가문과는 달리 자신의 권력 기반이라고 할 수 있는 가마쿠라에 막부를 열었고 이제 이름만 남은 덴노의 조정을 대신하여 일본을 통치하게 됩니다.

** 일본 천황

** 일본 쇼군

** 일본 역사 용어

** [KBS 역사저널 그날] 무사 정권의 시작, 막부의 탄생 ㅣKBS 220605 방송